ご訪問いただきありがとうございます。

マンダラデザインアートブログのsachiです。

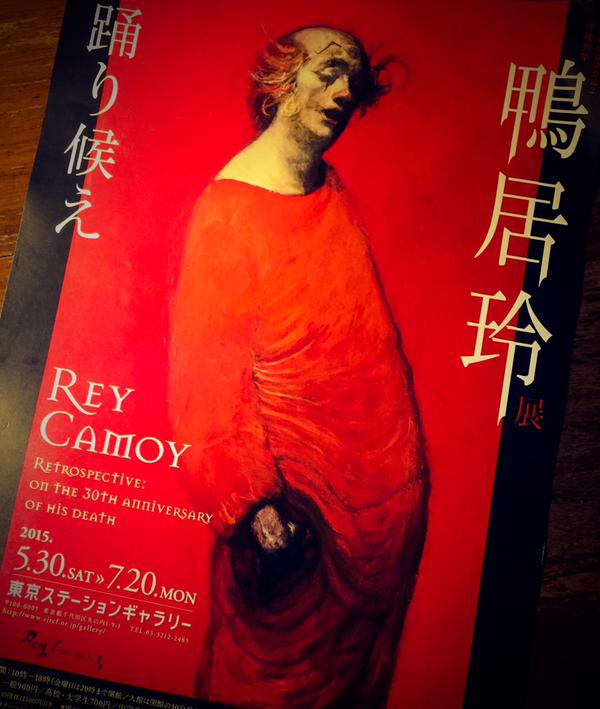

東京ステーションギャラリーで先月20日まで催されていた、鴨居玲展「踊り候え」に行きました。

鴨居玲作品を前にして

鑑賞中ずっと感じていたことは、やはり絵画は画集ではなく実物を見るに限るなぁということ。

そうでないと感じられない事柄があるのだ。

それは、絵具の盛り方、角度を変えて絵を見た時の光の映え具合。

筆運びの勢いや、そこから感じ取れる息つぎのようすなど。

画家がその絵を描く時にどの部分にどれだけの力と時間をかけたか?が何となくわかるのである。

そして何よりも、作品の実際のサイズ感は大切だ。

描き手が実際にそのキャンバスに触れたということも重要。

鴨居玲作品の魅力とは

そして、自分は鴨居玲作品になぜ惹かれるのか?

考えてみた。

まず

第一に大胆な余白の取り方がよい。

第二に描く対象の内面や本質を必要最低限の線で描いているように見えるのがよい。

第三に色の美しさ。

第四に光と影の配分の心地よさ。

《「静止した刻」(1968年)》

* 以下すべて「鴨居玲展カタログ」を撮影しました。見難い点はご容赦ください。

左上に、大胆な余白である。

描く対象がまとう空気感の半分を、鴨居は余白に語らせていると思う。

緊迫、熱気、渦巻く感情、孤独の気配etc…。

雄弁な余白とも言える。

目の前のながめをどこでどうトリミングするか。

鴨居はこの構図作りに相当重きを置いていたと思う。

テーマの選び方もチャーミング

《「おっかさん」(1973年)》

「おっかさん」は大好きな作品。

親子は完全に50年前に戻ってしまってる。

襟を掴むおっかさんの握力の強さ。

息子、怒られるのが嫌なんだ。

表情や体の反り方、全身で嫌だと言ってる。頭も禿げてるのに。

もう死ぬまで、いや死んでも二人はこの関係性だと思う。

《「蛾と老人」(1968年)》

アコーディオンの蛇腹が花のように開き、中から無数の蛾が出てくる。そしてあたりを舞い踊る。

おじさんの奏でる音色が、こんなに美しく幻想的な一枚の絵になった。

背景にはリズムやメロディーが描きこまれている。

おじさんの金色の眼鏡フレームが繊細な印象を添える。

この絵柄には蝶ではなくて蛾の方がしっくりくる。

アコーディオンのあの音色だもの。

「蛾」と「風船」 〜 パリ時代の作品

《「蛾」「風船」(1976年)》

二作品は対になっている。

パリ在住時の作品だ。

やや明るい背景の前に立つ、男の感情が鮮やかに浮かび上がる。

その顔つき以上に目がいくのは、男の体の重心の置き方や張り詰めた指先。

思えば10本の指先とは何と表情豊かなのだろう。

わきわきと動き、ぴんと指さし、折り曲げ、それぞれの角度を変える。すごいですね。

この絵も、余白が多くを語る。

作品は大変大きく、「風船」では自分は男の目線の先に、紙風船と二重写しになった神さまを見た。

男が驚いているのは、宙に見えざるものを見てしまったからだと思う。

鴨居玲の赤

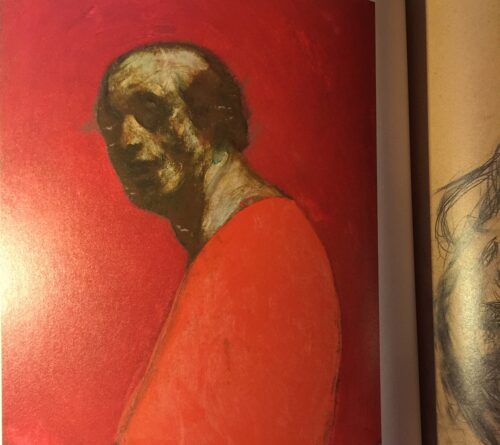

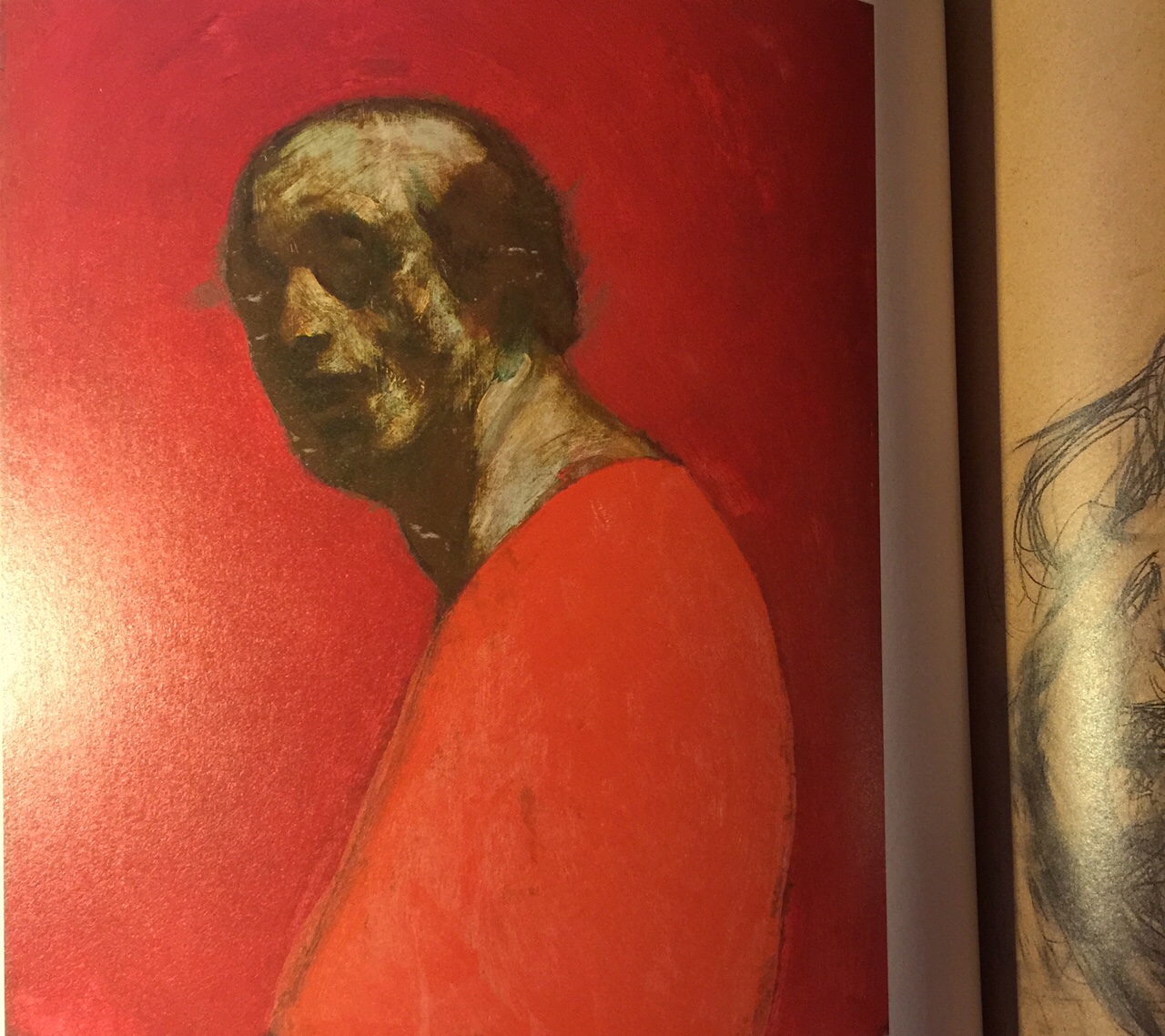

《「赤い老人」(1963年)》

鴨居玲にとっての赤は、生きようとするエネルギーの象徴だったのだと思う。

熱とか蠢きとか。

彼がそれなしにひとは生きていけない、と思っているもの。

どんな老いた人を描くにも、必ず体のどこかしらに赤い色を乗せているのはそういうことなのだと思う。

熱の喪失は、鴨居玲にとって死を意味する。

そして、最後の自画像は一面の赤。

失くした熱への渇望が描かれているように自分には見えた。

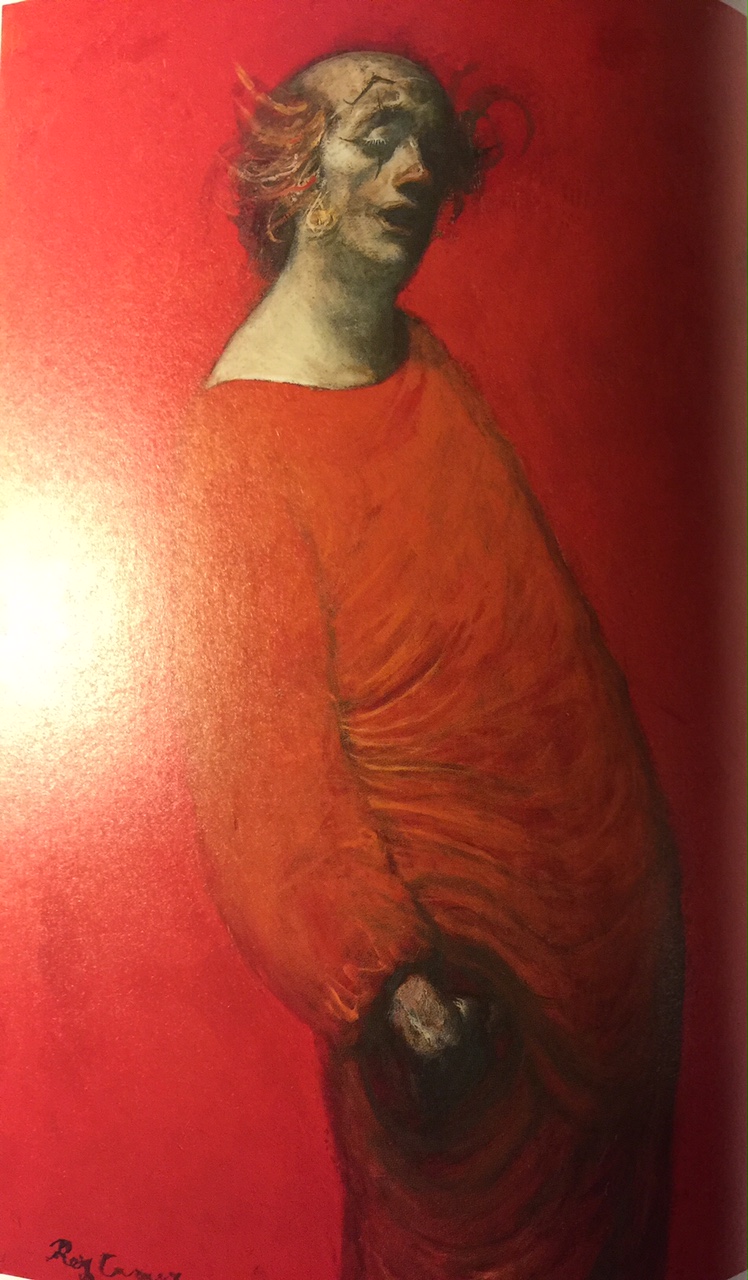

《「出を待つ(道化師)」(1984年)》

《「自画像」(1985年・絶筆)》

辛そうだった表情の、上の「出を待つ道化師」が一転、口元を緩ませ安堵の笑みを浮かべているように見える自画像に。

もう化粧はしていない。出番は終わったのだろう。

この自画像は彼が自死した時イーゼルにかかったままだったという。

鴨居玲は人間のあり方を考えさせてくれる画家だと思いました。

鴨居は最後まで、狂気をはらむ内的凝視によって、絵画の世界にのめり込んでいった。酔っ払いや道化師が日常とは異なる世界で在るように、鴨居もまた絵画と言う空間で生きたのである。

ー 久米淳之

会期:2015年5月30日(土)― 2015年7月20日(月・祝)

主催:東京ステーションギャラリー(公益社団法人東日本鉄道文化財団), 毎日新聞社

コメント