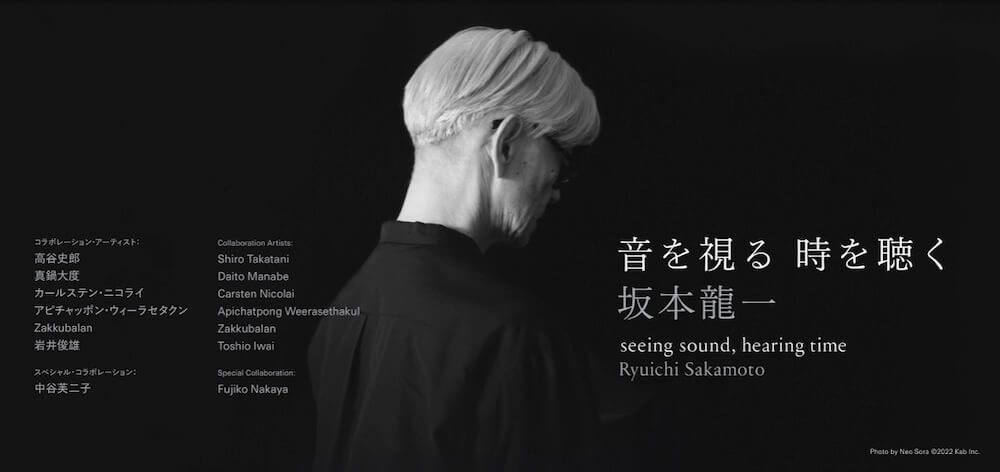

「坂本龍一|音を視る 時を聴く」@ 東京都現代美術館

高谷史郎氏との共作5点を軸に展開された、「坂本龍一|音を視る 時を聴く」展。作品のメッセージが深層意識まで届いてくるような展示内容。観終わった後の印象として、闇の中の美しい迷宮を辿ったような気分でした。(チケットは2,400円だが、その倍以上の価値があると思いました)坂本龍一+高谷史郎《TIME TIME》2024 (新作)入場してすぐ真正面の部屋に、3つのスクリーン。時間とは何か?をテーマに作られた作品。《TIME TIME》は、2021年に上映された舞台作品《TIME》を元にしたインスタレーション。坂本の生前の構想をベースにして、この展覧会に合わせて制作されたとのこと。《TIME》と《TIME TIME》は、本来不可分なものとして考えられてきたという。

2025.02.28

アートアートとデザインサイエンス写真映像舞台

アート

アート アート

アート デザイン

デザイン 映画

映画 アート

アート デザイン

デザイン アート

アート アート

アート デザイン

デザイン アートとデザイン

アートとデザイン アートとデザイン

アートとデザイン アート

アート アート

アート デザイン

デザイン アートとデザイン

アートとデザイン デザイン

デザイン アート

アート デザイン

デザイン アート

アート デザイン

デザイン アート

アート アート

アート 本と映画

本と映画 アート

アート 文学

文学 文学

文学 本と映画

本と映画 旅と音楽

旅と音楽