【フィンランド訪問】ヘルシンキ編 #13 ヘルシンキ観光なら絶対に持ちたいお得なパス!ヘルシンキカードとは

美術館や博物館をたくさん巡りたい人、公共交通を頻繁に使う予定の人、市内観光バスやボートツアーに参加したい人!ヘルシンキカードはこんな人にこそおすすめです。逆に「徒歩中心であまり施設などには入らない人」が購入しても元は取れないかもしれません。。ヘルシンキカードがなければ、美術館入場料などで合計14,297円!お得だし、入場券購入などの煩わしさがないので快適でした。交通機関に乗る際にもカードを機械にピッと当てるだけでOK。個人的には乗車券購入の心理的ストレスから解放されるメリットはとても大きかったです。参加したいのに時間的に無理......というのも多かった。それは残念!次回の来訪ではもっとたっぷりと時間を取りたい!と思いました。行きたいのに時間切れだったヘルシンキカードが使えるその他の施設↓・アテネウム美術館(Ateneum Art Museum )3,661円・ヘルシンキ市内パノラマバスツアー(10月~4月)・ 世界遺産 スオメンリンナの要塞・ヘルシンキ運河クルーズ(5月~9月)・ヘルシンキ市内 ホップオン・ホップオフ観光バス(5月~9月)

デザイン

デザイン デザイン

デザイン アートとデザイン

アートとデザイン アート

アート アート

アート デザイン

デザイン デザイン

デザイン デザイン

デザイン デザイン

デザイン アート

アート アートとデザイン

アートとデザイン アートとデザイン

アートとデザイン アート

アート アート

アート アートとデザイン

アートとデザイン アートとデザイン

アートとデザイン 旅

旅 デザイン

デザイン デザイン

デザイン デザイン

デザイン アート

アート アートとデザイン

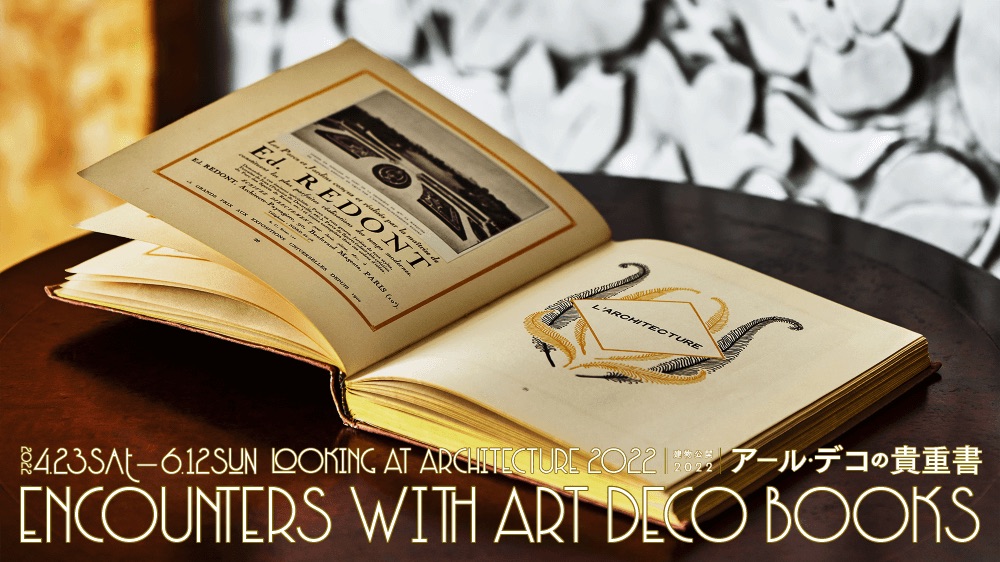

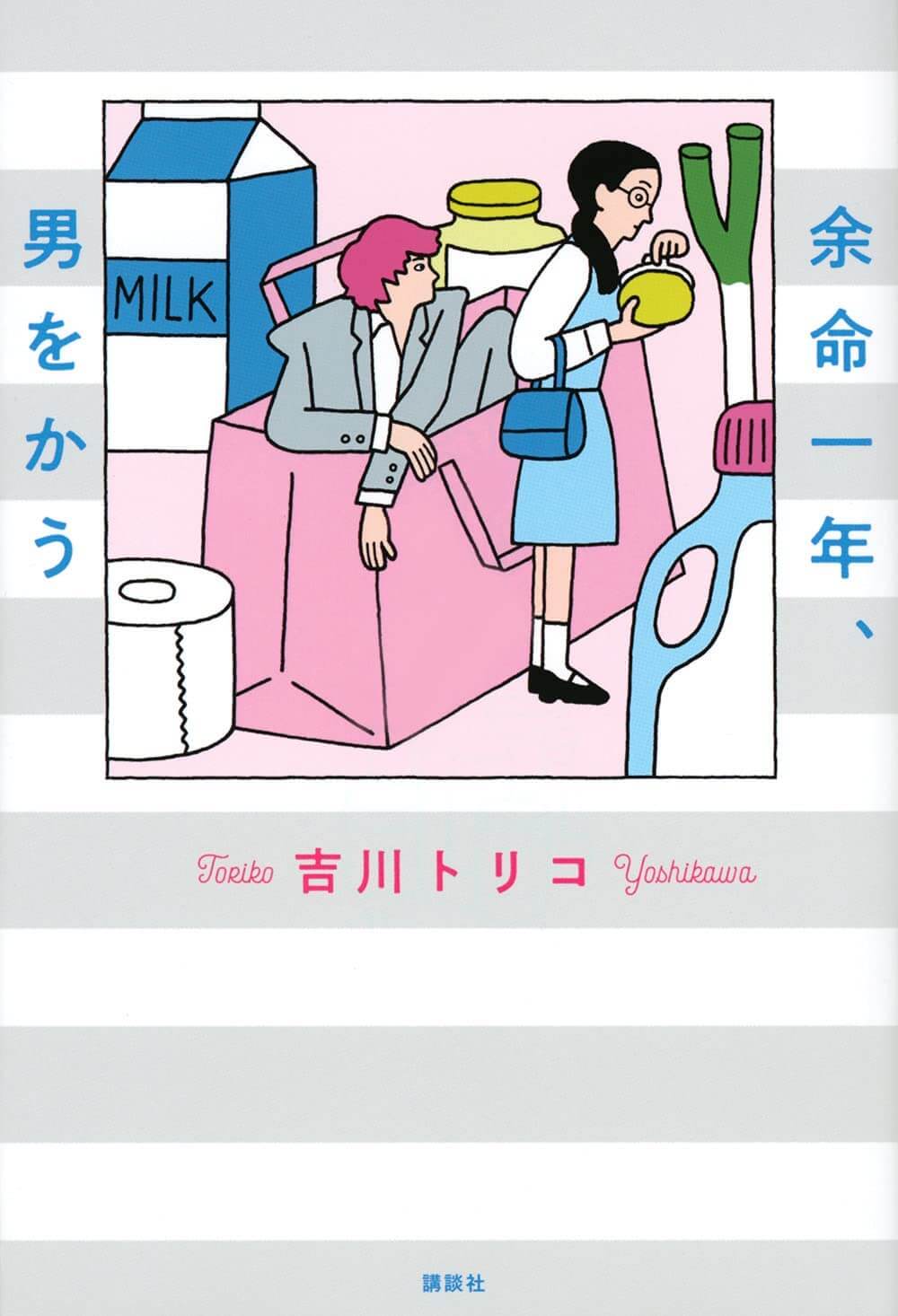

アートとデザイン 本と映画

本と映画 本と映画

本と映画 アート

アート アート

アート アートとデザイン

アートとデザイン 文学

文学